Revista Transdisciplinar: A CIÊNCIA PÓS-MATERIALISTA JÁ EXISTE

November 9, 2019 9:58 - no comments yet

A Revista Transdisciplinar é um periódico on-line semestral, organizado por Celeste Carneiro, que tem como objetivo socializar o pensamento de autores que desejam expressar suas reflexões sobre os mais diversos temas inter-relacionados com o Ser Integral e sua interação com o mundo que o cerca. Busca a integração de saberes e perfis, valorizando o diálogo entre sabedoria e conhecimento, estimulando a liberdade expressiva e dando oportunidade ao exercício da beleza, quer através da articulação de temas, ideias e conceitos, quer através do estilo de apresentação dessas ideias e conceitos

Pautamos esta Revista no pensamento de Basarab Nicolescu e grupo que escreveu a Carta da Transdisciplinaridade (1994), onde esclarece:

A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo.

A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra.

A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.

Rigor, abertura e tolerância são as características fundamentais da visão transdisciplinar. O rigor da argumentação que leva em conta todos os dados é o agente protetor contra todos os possíveis desvios. A abertura pressupõe a aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o reconhecimento do direito a idéias e verdades diferentes das nossas.

E no texto Educação para o Séc. XXI, do Relatório Delors (UNESCO, 2006):

Na visão transdisciplinar, há uma transrelação que conecta os quatro pilares do novo sistema de educação (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser) e tem sua fonte na nossa própria constituição, enquanto seres humanos. Uma educação viável só pode ser uma educação integral do ser humano. Uma educação que é dirigida para a totalidade aberta do ser humano e não apenas para um de seus componentes.

Esperamos contribuir para a difusão do conhecimento, com a sabedoria da abertura e da tolerância, aliada ao rigor que dá o ajuste necessário.

L'École d´Écologie Integrative et la Ferme de l´Avenir

October 30, 2019 18:50 - no comments yet

L'École d´Écologie Integrative a son siège social à Salvador depuis 2015 (il est entièrement bio-construit et peut accueillir en résidence 18 personnes). L´Ecole s'adresse à un public de jeunes et d'adultes et son slogan est «Transformez-vous pour transformer le monde».

Les formations ESI sont théoriques et pratiques et peuvent être à long terme (180h en 10 mois), des expériences d’une semaine ou des ateliers d’une journée.

Le programme de formation de l'École repose sur une compréhension profonde de ce que signifie l´Écologie et encourage ses étudiants à inaugurer un nouveau mode de vie.

L’apprentissage est personnel et collectif, et l’expérimentation d’une vie communautaire horizontale, coopérative, et célébrant la diversité fait partie de la méthodologie de l’École.

La Ferme de l´Avenir est le siège rural de l’École, située dans une zone reboisée de 30 ha, avec une production d’aliments biologiques, des salles de classe et des temples pour célébrer la Mère Nature.

En collaboration avec le siège urbain d'ESI, il fournit des expériences permettant d'approfondir les propositions innovantes de l'École en vue de la transition vers une société plus équitable, plus écologique et plus démocratique. À cette fin, chaque participant est encouragé à mener une vie plus solidaire et sereine, en quête d´une sobrieté heureuse où le sens de l’existence est la transformation de soi au nom de la cohérence entre le dire, le sentir, le penser et le faire.

La formation proposée par ESI montre rationnellement, à travers des conférences, des textes et des films, que le mode de production, de consommation et d'élimination de la société actuelle nous amène à la catastrophe.

En approfondissant cette constatation on peut percevoir qu'il existe une vision du monde (patriarcale, capitaliste et rationaliste) qui définit les actions quotidiennes des gens et que, pour éviter le désastre socio-environnemental, il est nécessaire de pratiquer d'autres visions et d’adopter d’autres comportements.

Du personnel au collectif et du collectif à l’individuel, l´approche quantique de l´Ecole permet de réaliser que tout est interconnecté. Chaque changement individuel favorise le changement collectif et inversement.

La force motrice de ces changements dans le domaine personnel est la cohérence entre l'esprit et le cœur, et dans le domaine collectif c’est la mise en réseau des groupes locaux émergents d’entraide et de créativité.

Ainsi l’Ecole n’est pas uniquement un lieu où on vient pour apprendre (et prendre) mais aussi un espace où on vient pour partager et donner (donner de soi, son temps, son énergie, ses motivations et projets, ses compétences…) ; des groupes de parole sont organisés dans ce sens : ils facilitent le partage des motivations et projets, la mutualisation des moyens et compétences et, s´il est possible, la constitution de groupe-projets.

Les formations de l´École abordent les thèmes pratiques suivants : consommation consciente, permaculture, compostage, recyclage, agroécologie, végétarianisme, bioconstruction, gestion créative des conflits, économie solidaire, méditation, bien-être, diverses approches vers la connaissance de soi, diverses formes de soins corporels naturels, des rituels célébrant une spiritualité non religieuse, des dispositifs facilitant le partage des intériorités et la conscientisation, l’entraide et la créativité, et des pratiques collectives autogérées.

Des visites à des écovillages, des résidences et des espaces organisés de manière écologique, ainsi que l’insertion dans les mouvements de citoyens en quête de transition font partie du programme.

Toute la formation est accompagnée de questionnaires dynamiques qui invitent à l’auto-observation et l’auto-évaluation de ses propres comportements individuels et sociaux ; L’appropriation des résultats est réalisée personnellement et sous forme de cercles de paroles.

Les immersions dans l’espace du futur associent des pratiques écologiques solidaires et démocratiques à une expérience spirituelle profonde dans laquelle on peut percevoir l’unité de tout et le caractère sacré de la vie.

Ces pratiques facilitent l’évolution des comportements vers plus d’attention au vivant ; la joie ressentie lorsqu’on pratique l’attention au vivant devient la boussole qui facilite le changement d’attitude. Là où il y a de la joie, il y a partage, entre les humains et entre eux et la Nature. Travailler pour un monde meilleur devient donc une expérience agréable et non seulement un fardeau de la lutte contre le vieux monde, car dans la construction quotidienne d'un mode de vie alternatif, l'espoir doit être semé chaque jour.

Des rituels quotidiens simples qui montrent qu’une vie saine et durable est faite d’actes de révérence et gratitude à la Terre Mère nourricière rythment les journées.

Les pratiques de l’École et de la Ferme contribuent donc à la construction d’un nouveau modèle de développement plus respectueux des ressources naturelles et des potentiels humains, moins polluant et moins destructeur ; simultanément elles montrent la perversité et la non durabilité du système actuel.

Pour élargir et pérenniser les changements induits par la formation, des petites communautés d’intention et d’action sont proposées de façon à permettre aux stagiaires de rester en réseau, de s’entraider et de co-construire des actions sur leurs lieux de vie.

A Escola de Sustentabilidade Integral e o Sítio do Futuro, propostas de vida alternativa

October 16, 2019 10:06 - no comments yet

A Escola de Sustentabilidade Integral tem sede ecológica em Salvador desde 2015, destina-se a um público de jovens e adultos e tem como slogan “Transformar-se para transformar o mundo”. As formações da ESI são teórico-práticas e podem ser de longo prazo (180h, em 10 meses), vivências de uma semana ou oficinas de um dia. O programa formativo da Escola parte de uma compreensão profunda do que significa sustentabilidade e estimula seus estudantes a inaugurarem um novo modo de viver. O aprendizado é pessoal e coletivo e a experimentação da vida comunitária horizontal, cooperativa e que celebra a diversidade é parte da metodologia da Escola.

O Sítio do Futuro é a sede rural da Escola de Sustentabilidade Integral, em área reflorestada de 30ha, com produção orgânica de alimentos, salas de aulas e templos de celebração da Mãe Natureza. Sua sede, como aquela de Salvador, completamente bioconstruída (tijolos de adobe, madeira de reflorestamento, sanitário seco, Bacia de Evapotranspiração, captação de água de chuva, energia solar, etc.) tem 18 leitos e vem recebendo pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Juntamente com a sede urbana da ESI, ele propicia vivências para aprofundamento das propostas inovadoras da Escola em busca de uma transição para uma sociedade mais justa, ecológica e democrática. Para tal, cada participante é incentivado a praticar uma vida sóbria e sadia, mais solidária e serena e onde o sentido da existência se dá na busca da autotransformação em nome da coerência entre o dizer, o sentir, o pensar e o fazer.

A formação proposta pela ESI demonstra racionalmente, através de aulas expositivas, texto e filmes, como o modo de produção, consumo e descarte da sociedade está fabricando a insustentabilidade. Dessa constatação aprofunda-se para a compreensão de que há uma visão de mundo (patriarcal, capitalista e racionalista) que define as ações cotidianas das pessoas e que, para evitar o desastre sócio-ambiental, é necessário praticar outras visões e ações. Do pessoal para o coletivo e do coletivo para o pessoa,l aborda-se o mundo em uma dimensão quântica que faz perceber que tudo está interligado. Cada mudança individual favorece o campo das mudanças coletivas e vice-versa e o motor dessas mudanças no campo pessoal é a coerência entre a mente e o coração, e no campo coletivo, as diversas formas de contestação ao atual modelo de desenvolvimento através do engajamento nas ações da cidadania organizada.

As formações da Escola abordam o consumo consciente, a permacultura, a compostagem, a reciclagem, a agroecologia, o vegetarianismo, a bioconstrução a gestão criativa de conflitos, a economia solidária, a meditação, o Bem Viver, diversas formas de autoconhecimento, diversas formas de cuidados naturais com o corpo, rituais que celebram uma espiritualidade não religiosa e práticas coletivas autogestionárias. Visitas a ecovilas, a residências e espaços organizados ecologicamente, bem como a inserção em movimentos cidadãos de busca da Transição estão no programa. Toda a formação é acompanhada de questionários dinâmicos, inclusive de pegada ecológica e compensação de emissão de carbono, que propiciam a avaliação da evolução gradativa de cada participante, realizada pessoalmente e também em forma de círculos de partilha.

As imersões no espaço do Sítio do Futuro aliam as práticas ecológicas solidárias e democráticas com uma experiência profunda, espiritual, em que se pode perceber a unidade de tudo e de todos e a sacralidade da vida. Isso torna a sustentabilidade algo natural, que, vivenciada, traz alegria, que é bússola de toda a metodologia praticada. Onde há alegria, há partilha, entre os humanos e entre esses e a Natureza. O trabalho por um mundo melhor se torna assim uma experiência prazerosa e não apenas um fardo de combate ao velho mundo, já que, na construção cotidiana de um modo alternativo de viver, se planta a esperança todos os dias.

As práticas da Escola de Sustentabilidade Integral e do Sítio do Futuro contribuem assim para a construção de um novo modelo de desenvolvimento, na medida em que evidenciam, em termos formativos, a perversidade e inviabilidade do atual sistema. Para além de uma ação que atua na mente dos participantes da Escola, ensinam-se práticas que reduzem a emissão dos gases de efeito estufa em todos os campos da vida (consumo, alimentação, descarte de resíduos, transporte, construção, plantio, de saúde, etc.). Para ampliar o efeito da formação, cria-se uma comunidade de intenções e ações que se ajuda mutuamente na transição para um novo comportamento. Por fim, praticam-se rituais que mostram que a vida sustentável é simplesmente um ato de reverência à Mãe Terra.

Movimento Humanista, 50 anos.

May 21, 2019 14:42 - no comments yet

Um olhar externo e alguns materiais para conhecer melhor o Movimento:

https://www.pressenza.com/pt-pt/2019/05/o-forum-humanista-visto-de-fora/

https://www.pressenza.com/fr/2019/05/le-forum-humaniste-vu-de-lexterieur/

https://www.pressenza.com/es/2019/05/el-foro-humanista-visto-desde-fuera/

https://www.pressenza.com/2019/05/the-humanist-forum-seen-from-the-outside/

https://www.pressenza.com/de/2019/05/das-humanistische-forum-von-aussen-betrachtet/

Informações sobre a agencia de notícias do movimento "Pressenza": https://www.pressenza.com/pt-pt/sobre-nos/

Materiais sobre o Humanismo, escolhidos por Alícia Blanco:

Documentário sobre os 50 años do Movimento. Silo. La Curación del Sufrimiento. 26 minutos. Subtitulos español e ingles El 4 de mayo de 1969 en Punta de Vacas, Argentina, Silo comenzó su proyecto de humanización https://youtu.be/a5ycOPby8yI

Texto El dia del Leon Alado, em várias línguas: www.silo.net/system/documents/69/original/LeonAlado_es.rtf

Vídeo curto com boa síntese https://www.youtube.com/watch?v=a5ycOPby8yI

Os.as urbanistas e a Habitação: como atuar participativamente, lições do curso de Urbanismo da UNEB

April 3, 2019 15:39 - no comments yet

PRÁTICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR E EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE URBANISTAS

(ELTON ANDRADE DOS SANTOS , CAROLINA DE ALENCAR SILVA MARTINEZ, DéBORA NUNES)

RESUMO

O artigo apresentará práticas de campo de formação de urbanistas em Salvador – BA para avaliar políticas públicas de habitação de interesse social junto ao seu público alvo. Serão abordados aspectos históricos referentes às políticas habitacionais adotadas no Brasil do século XIX ao momento atual e os efeitos desencadeados por essas políticas. Para tanto será apresentado o curso de Urbanismo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e as metodologias participativas que têm sido utilizadas na disciplina Política e Planos de Habitação, trazendo os resultados da síntese dos estudos de pós-ocupação elaborados pelos discentes entre 1999 e 2017. Nessa síntese, é possível encontrar a descrição do perfil geral dos conjuntos habitacionais (forma, localização e tamanho, por exemplo), os relatos de experiência e conquistas obtidas pelos moradores dos conjuntos avaliados. Além disso, buscou-se trazer outras experiências inovadoras no campo da habitação, aprofundando sobre o governo de Luiza Erundina em São Paulo nos anos 1990, para resgatar práticas participativas na busca por soluções eficientes e eficazes para a população. Por fim, são trazidas reflexões sobre formas de promover mudanças no atual cenário habitacional do Brasil, trazendo perspectivas do que poderia ter sido feito para aprimorar as políticas públicas.

Palavras-chave: Habitação; Políticas Habitacionais Brasileiras; Formação do Urbanista; Participação Popular.

1 INTRODUÇÃO

A falta de habitação adequada para todas as famílias brasileiras vem sendo motivo de críticas por décadas. As dificuldades de implantar no Brasil um Estado comprometido com as necessidades do povo e o resgate da dívida histórica em relação à habitação das famílias pobres. Nas últimas décadas, a hegemonia do mercado imobiliário nas cidades e a influência das grandes construtoras nas decisões políticas, tornaram o acesso à habitação para todos ainda mais complexa.

Na medida em que as cidades crescem, devido a um acelerado processo de urbanização que transforma as formas de uso do espaço, a garantia da habitação tornou-se questão central no planejamento e gestão destas. Contudo, o acesso à habitação de qualidade, mesmo tendo sido democratizada, é garantida irrestritamente às pessoas com maior renda, privando parcela significativa da população de moradia digna. Em uma tentativa de remediar esta situação, os diversos entes do Estado (Município, Estado e Nação) têm criado, ao longo do último século, políticas públicas com objetivo de assegurar às pessoas mais pobres o acesso à moradia.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar as experiências de pós-ocupação desenvolvidas pelos discentes do curso de Urbanismo, fazendo uma síntese dessas avaliações sobre as condições de ocupação dos empreendimentos construídos pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) em Salvador e por programas habitacionais anteriores. Busca-se compreender quão bem inseridos seus habitantes estão no condomínio e em seu entorno, e qual o grau de associação coletiva presente entre estes.

Antes de analisar o momento presente, portanto, é interessante olhar para o passado e entender como, apesar de políticas públicas centenárias no campo da Habitação, o desafio da universalização do direito à moradia digna permanece. Para simplificar esse passeio, apresentar-se-á a história das políticas de habitação por períodos. Nesse texto iremos apresentar o caso de Salvador, que além de ser uma cidade com uma história riquíssima, também é a cidade em que se realizou a experiência de campo na disciplina de Política e Planos de Habitação do Curso de Urbanismo da UNEB.

O primeiro período compreende os anos de 1850-1889[1], na época em que o Brasil ainda era governado pela monarquia, mas já possuía sua independência política de Portugal. Nessa época a ocupação urbana era muito concentrada, com senhores e escravos vivendo na mesma moradia, tendo os escravos uma espécie de senzala urbana nos fundos, ou no porão da casa. Quando foi abolida a escravatura, em 1888, inaugura-se um novo período da história da habitação no Brasil.

Entre os anos de 1889-1930[2] houve uma crescente urbanização periférica nas cidades, provocada pelos escravos recém-libertos, que já não mais poderiam morar na mesma casa que os antigos senhores. Estes ex-escravos não apenas ocupavam as áreas periféricas e menos providas de serviços, encostas e alagados, mas principalmente as próximas ao centro urbano que não possuíam valor financeiro. Enquanto isso, as pessoas de mais alta renda, ocupavam essas regiões urbanas centrais, sobretudo as áreas de cumeada. Esse é um padrão que, infelizmente, ainda se repete na maioria das cidades brasileiras.

O mercado de habitação ainda era muito reduzido nesse período, já que as famílias mais abastadas eram proprietárias de seus imóveis e o número de pessoas que dispunham de renda para pagar aluguel ou construir sua casa. Esse mercado foi se ampliando com a industrialização e urbanização, incluindo também poucos ex-escravos que tinham conseguido alguma “colocação” no mercado de trabalho. Esses locatários moravam, de modo geral, em conjuntos de casas, chamadas de vilas, construídas para aluguel.

Pode-se considerar que a Lei do Inquilinato, de 1926, foi uma das primeiras ações para regular o mercado habitacional nascente, pois buscou normas que viabilizasse um acordo entre locador e locatário. Essa lei “congelou os aluguéis como resposta à crise de moradia e elevação exagerada dos valores locativos gerados pela conjuntura da guerra, quando o nível de construção caiu a quase zero” (BONDUKI, 1994).

Neste mesmo período, início da industrialização brasileira, uma outra forma de investimento em habitação, de caráter privado, foram as Vilas Operárias – conjuntos de moradias, concebidas como apêndices das grandes fábricas, financiadas pelos empresários. Neste período a classe média baixa e os operários de maior qualificação moravam majoritariamente de aluguel. Os pobres em geral autoconstruíam suas casas nos “restos” do tecido urbano

O fenômeno do êxodo rural, nos anos 1940 a 1960, foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento das cidades e pelo aumento da complexidade do espaço urbano. O êxodo tinha duas causas principais: os camponeses eram expulsos da terra pela força dos coronéis e grileiros e/ou buscavam meios de vida nas cidades, tentando empregos na indústria nascente. Esta, no entanto, pagava salários mais baixos do que deveria, pois havia a sua disposição um enorme contingente de mão de obra, esperando uma vaga para trabalhar nas fábricas. (STEDILE, 1998). O salário baixo e o desemprego mantiveram as condições de moradia popular em níveis precários.

Já avançando no período de 1930-1963[3], do ponto de vista político, existem duas subdivisões nesse período. A primeira ocorre entre 1930-1945, que foi a época da Ditadura do Estado Novo, também conhecida como Era Vargas, e a segunda de 1945-1963, onde ocorreu o período de redemocratização, antes do Golpe Militar de 1964. Embora com subdivisões políticas, no campo das políticas habitacionais observar-se-á certa continuidade, com ampliação paulatinamente a ação governamental.

Considerando a primeira subdivisão desse período, é interessante observar que o Brasil passava por um surto industrial que motivou o crescimento das cidades brasileiras, principalmente no eixo sul-sudeste. Como boa parte da mão de obra que trabalhava nessas indústrias eram pessoas de fora dessas regiões, o problema da habitação se intensificou, juntou com a complexidade urbana. Em 1937, o governo de Getúlio Vargas cria os Institutos de Pensões e as Caixas de Aposentadorias, que financiam habitações coletivas por categoria profissional para os trabalhadores associados com apoio financeiro do governo.

O primeiro órgão nacional dedicado à habitação é criado na segunda subdivisão desse período, foi a Fundação da Casa Popular (FCP), instituída pelo Decreto-Lei 9.218, de 1º de maio de 1946, com a finalidade de provisão de casas a pessoas de renda mais baixa, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. A FCP que tinha por função principal apoiar a aquisição ou construção da casa própria. Contudo, ao longo do tempo em que operou foi muito criticada, a Fundação não teve grande alcance, em termos numéricos, porém importante pelo destaque que deu às ideias modernistas e a qualidade de muitas realizações.

O período seguinte a ser apresentado na história das políticas públicas de habitação veio com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH), que coincide com a época da Ditadura Militar (1964-1986). Esse período, como veremos, teve várias subdivisões, acompanhando em vista dos acontecimentos marcantes para a história da habitação que ocorreu nessa época. O BNH foi uma empresa pública de financiamento que tinha como objetivo possibilitar a aquisição de casa própria no mercado através dos saques sobre o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (ROLNIK. 2015. P. 281-294), criados para lhe dar sustentação.

Apesar do aumento na construção de habitações, a iniciativa do BNH não teve o sucesso desejado pela ausência de investimento em serviços públicos correlatos (transporte, segurança saúde e educação, entre outros) e pela priorização de um público de classe média. As cidades brasileiras, já mal estruturadas para receber o número crescente de habitantes vindos da área rural e oriundos da alta taxa de natalidade da época, continuaram a ser locais de moradia indigna para os mais pobres. A crise econômica dos anos 80, o congelamento dos salários ao tempo em que os valores das prestações dos financiamentos continuavam a aumentar, causou a falência do sistema por inadimplência. Em novembro de 1986 o BNH veio à falência.

Antes disso, porém, houve discreta retomada dos investimentos do BNH para populações de baixa renda. Já se aproximando do fim do período ditatorial, têm-se naturalmente o fortalecimento da redemocratização, que nesta época ficou marcada pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU). Ainda assim, no balanço da atuação do BNH observa-se que do total de 4.270.000 unidades habitacionais construídas nessa época, apenas 18% foi destinado a população com renda de 1 a 5 salários mínimos (BOLAFFI, 1996).

O próximo período (1986-2002)[4] é marcado pela redemocratização do país tendo como grande marco, a Constituição de 1988. Além disso, é um período que pode ser subdividido em duas partes relevantes para a história da Habitação no país: a primeira ocorreu entre 1986-1995 e a segunda entre 1996-2002.

Considerando essa primeira subdivisão, é importante destacar o fato de que a questão habitacional brasileira não foi muito levada a sério, podendo-se utilizar como argumento a excessiva troca de Ministérios responsáveis pela Habitação no país. Além disso, foi um momento de baixo investimento nesse campo. Essa “falta de interesse” motivada pela consolidação cada vez mais crescente das políticas neoliberais.

Com a descentralização administrativa que ocorreu pós constituinte de 1988 e o fortalecimento dos municípios, começam a surgir ideias e experiências inovadoras no campo da habitação em nível municipal. Em São Paulo, o governo de Luiza Erundina (1989-1992), promoveu grande inovação nas questões habitacionais.

Ao final desse segundo período, é importante destacar que a Caixa Econômica Federal passa a dirigir as políticas habitacionais dos municípios, e passou a financiar a construção dos conjuntos habitacionais. Em 2001, ocorre um marco histórico com a criação do Estatuto da Cidade. Este é o resultado das lutas pela reforma urbana, onde a partir dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, define-se uma das principais armas na luta pelo direito à cidade: a função social da propriedade.

O primeiro governo Lula (2003) possibilitou a criação do Ministério das Cidades, que já era uma proposta do Instituto Lula quando esse ainda era candidato, intitulada Projeto Moradia. A criação desse Ministério significou uma virada histórica pois pela primeira vez as cidades foram tratadas de modo interdisciplinar pelo governo federal. A Habitação foi uma das quatro secretarias, junto com Saneamento, Mobilidade e Projetos estratégicos. À frente dessas secretarias estiveram, nos primeiros anos do governo do PT, profissionais com profundo envolvimento com a questão habitacional e com a crítica ao modelo do BNH, como Ermínia Maricato, Raquel Rolnik, Nabil Bonduki, entre outros. O arranjo institucional do Ministério das Cidades dura até hoje, mas o impulso criativo e renovador dos primeiros tempos, impulsionado pelas experiências de governo dos profissionais que deram origem à criação do Ministério se perderam nas políticas de alianças do PT com setores conservadores e corruptos da política brasileira.

O Ministério das Cidades foi impulsionador da criação do Conselho das Cidades, que foi uma reivindicação histórica dos movimentos pela moradia e movimentos sociais urbanos em geral, como o MNRU, citado anteriormente. A articulação entre o governo federal e a sociedade civil favoreceu a aprovação, pelo Parlamento Brasileiro, entre 2004 e 2008, de instrumentos inovadores das políticas públicas nesse campo. Entre esses instrumentos estão: a Política Nacional de Habitação e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Plano Nacional de Habitação (PLANHAB).

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 2007, teve como um dos componentes centrais o desenvolvimento urbano, habitação e saneamento, em que a urbanização de favelas, foi alçada como ação prevista no PAC Habitação. A vertente habitacional do PAC foi chamada de “Minha Casa, Minha Vida”, ou MCMV, que surge em 2009, com a proposta de oferecer habitações de interesse social a preços acessíveis para populações carentes. Buscou-se atingir principalmente os entraves econômicos dos financiamentos habitacionais por meio da concessão de subsídios às famílias das classes sociais mais pobres, permitindo reduzir o grande déficit habitacional existente na faixa de renda mensal que vai até seis salários mínimos (D ́AMICO, 2011).

Tabela 1 - Evolução dos investimentos em Habitação no Brasil

|

Ano |

Valor investido |

|

2002 |

5,1 bilhões |

|

2003 |

5 bilhões |

|

2004 |

5,8 bilhões |

|

2005 |

10 bilhões |

|

2010 |

15 bilhões |

|

2017 |

7,2 bilhões |

Fonte: Orçamento Geral da União, 2017.

Tabela 2 – Variação do Déficit habitacional brasileiro

|

Ano |

Déficit habitacional |

|

2007 |

5,9 milhões |

|

2008 |

5,5 milhões |

|

2009 |

6 milhões |

|

2011 |

5,6 milhões |

|

2012 |

5,4 milhões |

|

2013 |

5,8 milhões |

|

2014 |

6,1 milhões |

Fonte: Pnad-IBGE, elaborado pela FGV projetos, 2015.

Um dos pontos negativos do programa apontado por diversos autores é o fato de que o MCMV tem como foco o conceito da moradia própria, ou seja, é baseado apenas na construção de novas unidades. Este modelo de intervenção no setor é predominante das políticas anteriores e permaneceu intacto no atual programa. Segundo Rolnik e Nakano (2009, in Ferraz, 2011), é preciso avançar em outros regimes de propriedade imobiliária e na criação de mecanismos de financiamento habitacional que não se restrinjam à construção e aquisição de novas moradias, mas que incorporem as possibilidades de reciclagem e reabilitação de edifícios existentes localizados em espaços urbanos consolidados, servidos de infraestrutura necessária.

Através da pesquisa de campo em condomínios do MCMV, em Salvador, esses problemas ficaram nítidos junto aos moradores principalmente pela localização das habitações distantes dos centros das cidades, verdadeiras ilhas desconectadas das atividades urbanas, aliadas a ausência de equipamentos e infraestruturas próximas dos conjuntos (transporte, segurança saúde e educação, entre outros).

As políticas habitacionais impactam enormemente no mercado da construção civil e no mercado imobiliário formados por empresas de grande poder político e econômico. Os escândalos de corrupção denunciados nos últimos anos no Brasil têm as empresas de construção civil, entre elas a Odebrecht, a OAS, a Camargo Correa, entre outras, como algumas das peças centrais. As deturpações das políticas habitacionais decorrentes dos interesses econômicos de grandes empresas e de seus vínculos com políticos corruptos são um desafio de porte para a sociedade brasileira.

Outro aspecto do problema habitacional brasileiro é que historicamente os profissionais que elaboram e executam as políticas de interesse social não são oriundos de categorias sociais de baixa renda. Esse aspecto do problema tem origem no elitismo da formação universitária, tema que vem sendo enfrentado no Brasil pela política de cotas. Embora o problema seja estrutural, há possibilidade de enfrenta-lo no campo das experiências pedagógicas e estimular estudantes de Urbanismo a terem contato direto com os beneficiários das políticas de habitação de interesse social. Isso vem sendo realizado no curso de Urbanismo da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) há duas décadas. A seguir essa história será apresentada, assim como os resultados obtidos pelos estudantes em campo, que podem ser um caminho de mudança na atuação profissional no campo da Habitação.

2 POLÍTICAS HABITACIONAIS NO CURSO DE URBANISMO E A EXPERIÊNCIA DE TRABALHOS DE CAMPO EM COMUNIDADES

O curso de Bacharelado em Urbanismo da surgiu em 1995 com a proposta de capacitar profissionais para analisar, intervir e propor mudanças no espaço urbano, sob a ótica das relações sociais, sendo o primeiro a tratar exclusivamente da questão urbana no Brasil. Houve mudanças, ao longo dessas duas décadas, na organização curricular, mas que mantiveram o curso em posição de destaque pelo estudo aprofundado de todos os aspectos do Urbanismo, de habitação e transporte à gestão, passando por matérias teóricas e outras com conteúdo prático mais destacado.

A forma como as políticas habitacionais são tratadas no curso de Urbanismo da UNEB é uma exceção em termos de formação de profissionais do urbano, marcada pela formação de arquitetos urbanistas. A disciplina Política e Planos de Habitação[5] ministrada pela docente Débora Nunes desde sua criação, apresenta como principais objetivos o estudo da literatura sobre habitação (histórico e conceituação) e o treinamento dos estudantes em metodologias participativas de avaliação pós-ocupação junto a comunidades beneficiadas por programas habitacionais. A combinação desses dois aspectos visa oferecer aos estudantes elementos de reflexão para que possam desenvolver proposições alternativas de intervenção na área de habitação, dentre outros objetivos.

O presente texto fez a revisão de um total de 36 trabalhos de campo realizados na disciplina. Esses trabalhos também são disponibilizados às equipes de cada semestre de forma que se identifiquem os erros das equipes anteriores e os mesmos não sejam repetidos pelas novas equipes, sempre avançando no processo de aprendizado. Todo o processo de ensino-aprendizagem é vinculado à realização dos trabalhos de campo: estudos pós-ocupação de conjuntos habitacionais em bairros de Salvador, por meio de trabalhos participativos feitos em equipes com as comunidades.

A metodologia utilizada para realização deste trabalho de avaliação de pós-ocupação, baseia-se no livro Pedagogia da Participação, oriundo de trabalho de campo realizado no doutorado da professora Débora Nunes. O processo de pedagogia da participação é fundamental no desenvolvimento do trabalho, pois através dele é possível conhecer o conjunto residencial através do estudo técnico com as visitas, e tivemos oportunidade de analisar, experimentar todas as concepções e ideias dos moradores.

Neste processo de participação os habitantes são influenciados em tomar decisões urbanas que auxiliam na construção do aprendizado de cidadania. A participação tem significado importante na tomada de decisões que pressupõe de um conhecimento prévio e quando a população é levada a participar, o conhecimento é adquirido e as atitudes voluntárias são incentivadas.

Em seu livro Nunes diz que a participação social num processo de planejamento urbano "consiste em um aprendizado dos mecanismos democráticos e das regras que lhe são implícitas" e esse aprendizado tem "consequência direta no exercício da cidadania" (NUNES, 2002, p.13). O trabalho de campo que é realizado na disciplina comporta toda essa metodologia e proporciona aos estudantes experiências únicas, principalmente no que concerne a superação de desafios. A proposta baseia-se na realização de atividades pedagógicas e em ações coletivas que são desenvolvidas pelos discentes junto a população, permitindo que essa experimente o processo participativo, sendo parte integrante do conjunto para inspirá-los o sentido coletivo e incentivar a sua organização.

Por outro lado, as ações coletivas buscam estabelecer um contato maior e direto entre os moradores, muito além de um contato entre vizinhos, pois permitiu a interação das pessoas fazer com que eles saíssem da sua zona de conforto e interagir com os vizinhos desconhecidos para desenvolver ações em prol de um bem comum a todos.

A sistematização das informações obtidas pelos discentes desde a primeira turma da disciplina em 1999 até 2017, permitiu a construção de um quadro de informações com os conjuntos habitacionais avaliados, a partir do desenvolvimento da metodologia de estudo pós-ocupação e das informações de coletadas pelos estudantes.

O quadro possibilita entender a situação geral dos conjuntos habitacionais na cidade de Salvador, sob a ótica de indicadores que buscam evidenciar também a organização e as condições de vida da população beneficiada pelos programas. Foi levado em consideração a localização dos conjuntos, o número e o tamanho de unidades habitacionais, o perfil econômico e social dos habitantes do bairro (renda, escolaridade, tamanho da família e o recebimento de benefícios governamentais). Além disso, foram consideradas as relações com o local de morada anterior quanto a violência e as condições de moradia.

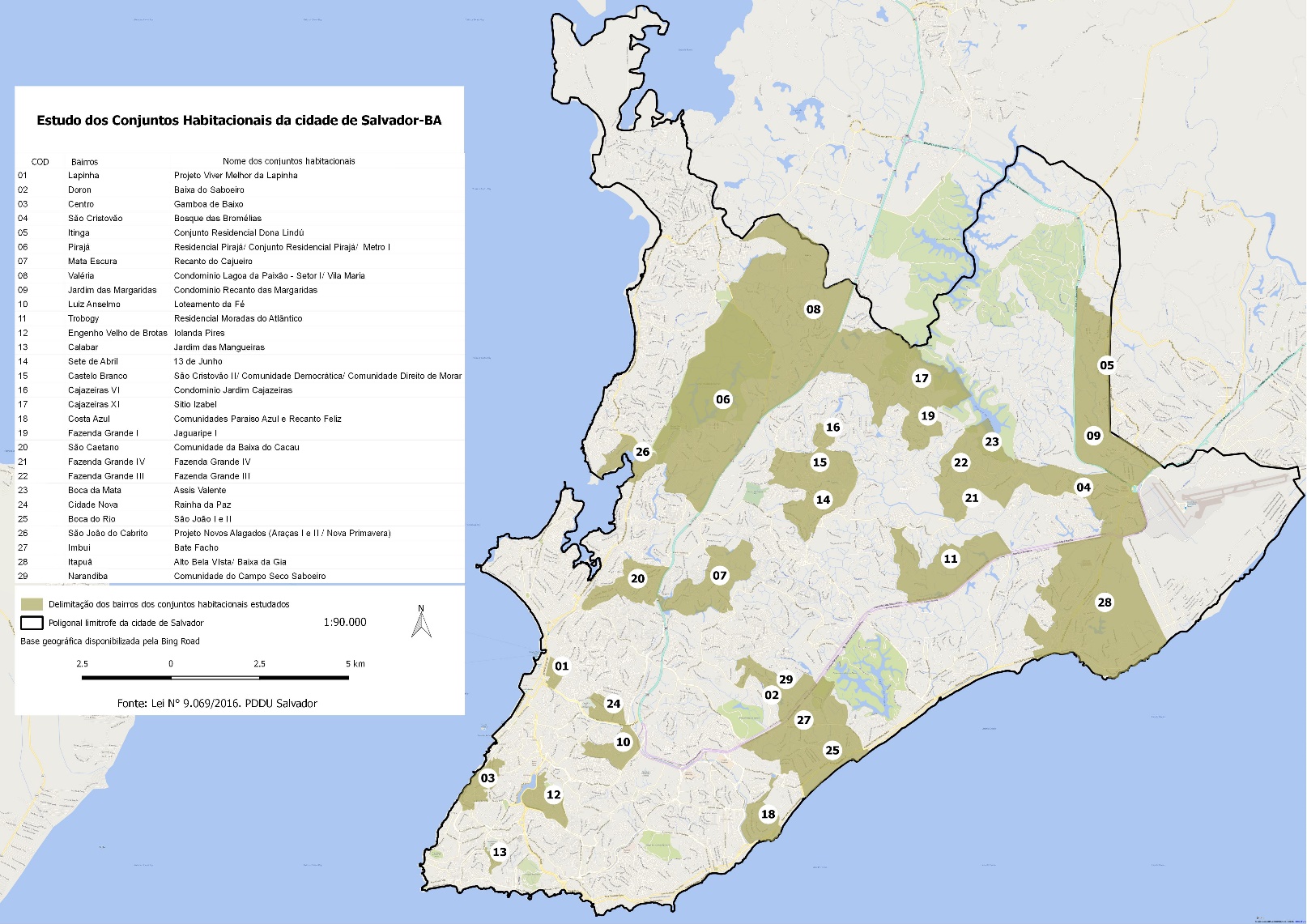

A partir do mapa 1 e dos dados levantados pelos trabalhos, foi possível identificar os bairros onde se concentram a maior parte das construções dos conjuntos habitacionais estudados, com base na divisão de bairros ´proposta pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, em 2016.

Mapa 1 - Conjuntos habitacionais estudados em Salvador/BA

Fonte: Elaborado por SANTOS, Elton (2018), com base no PDDU, 2016.

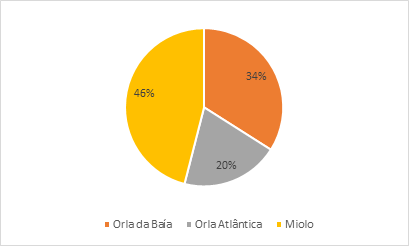

Baseado na divisão proposta por Inaiá de Carvalho e Gilberto Corso (2008) que divide a cidade de Salvador em três áreas de análise: Orla da Baía, Miolo e Orla Atlântica, a grande maioria dos conjuntos está concentrada no Miolo e na Orla da Baía (gráfico 1), áreas ocupadas prioritariamente por população de baixa renda. São áreas em que o preço do solo é menor, favorecendo a sua construção, sem que se adote a noção de habitabilidade (GORDILHO-SOUZA, 2001) em que se inclui os serviços e a infraestrutura necessária para atender à população da área, tornando o custo de implantação de moradias muito alto para moradores que arcam com a não implantação desses equipamentos.

Gráfico 1 - Localização dos conjuntos habitacionais em Salvador/BA

Fonte: Elaborada pelos autores.

Segundo Cardoso (2013), em balanço esse foi um dos problemas enfrentados pelo programa que dificultou a produção de unidades voltadas para as famílias com renda mais baixa. A maioria deles foi feita em áreas periféricas, muito distantes e pouco conectadas com a malha urbana, afastadas dos equipamentos públicos e sem conexão com os serviços básicos de infraestrutura como rede pública de água, esgoto, energia, iluminação pública, entre outros.

Outro ponto importante a ser avaliado nesse contexto é o custo do terreno e/ou a infraestrutura necessária para o empreendimento. No caso, se municípios e estados utilizassem recursos para destinação de terrenos, por meio de aplicações de instrumentos legais definidos pelo Estatuto da Cidade, como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), inserção do IPTU progressivo em terrenos abandonados, dentre outros. Além do direito de preempção em áreas de interesse o acesso à terra poderia ser mais barato, facilitando a implantação de empreendimentos para a faixa 1, que compreende as famílias com renda de até R$ 1.800,00.

Como alternativa também proposta por Rocha Lima et al. (2010), seria interessante que o programa apresentasse uma linha de financiamento especial para implantação de infraestrutura, o que permitiria que os empreendedores fossem capazes de gerar empreendimentos em terrenos cujo valor de terra esteja condizente com o projeto habitacional. O MCMV e a legislação brasileira dispõem de instrumentos financeiros e legais que poderiam ser utilizados pelos municípios na melhor gestão do uso do solo ou de regularização fundiária, temas esses que não aparecem na composição do programa e que são de extrema importância para a viabilização de empreendimentos habitacionais.

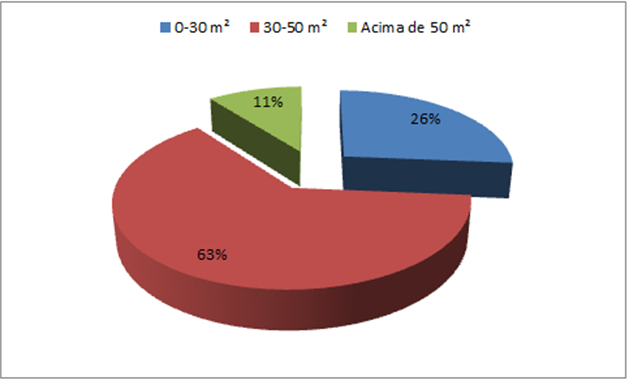

O perfil geral dos conjuntos habitacionais estudados é bastante variado e foi mudando com o tempo. Por exemplo, o tamanho das habitações varia entre 26m² e 59m², (gráfico 2) ou seja, mais do dobro e esse tamanho vem aumentando com o tempo, evidenciando a força política obtida ao longo do tempo através de movimentos de moradia e apoiado por técnicos, representada, por exemplo com o Conselho das Cidades.

Gráfico 2 - Tamanho em m² das unidades habitacionais

Fonte: Elaborada pelos autores.

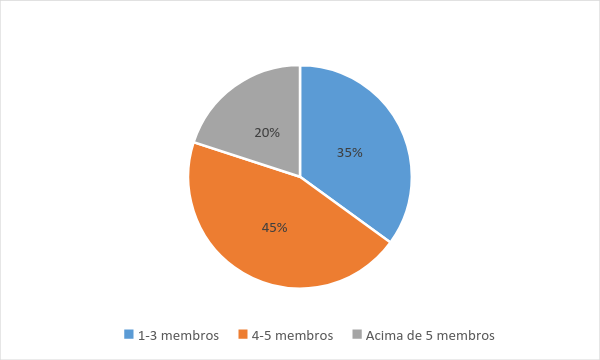

É possível perceber que boa parte do tamanho das residências varia entre 30 e 50 m², valores que ainda são extremamente baixos para famílias que apresentam uma média de quatro a cinco membros por unidade (gráfico 3), média superior à média nacional que é de 3,3 pessoas (IBGE, 2010). Apesar de existir uma tendência para padronização das residências, onde cada vez mais o tamanho das residências tem reduzido, isso se aplica apenas às pessoas de classe alta, pois a quantidade de membros na família é menor, se comparado às famílias de classe baixa.

Gráfico 3 - Tamanho da família dos moradores dos conjuntos habitacionais

Fonte: Elaborado pelos autores.

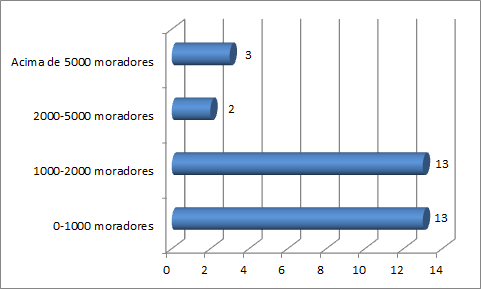

Com a média de membros por família foi possível projetar o número de moradores por conjunto (gráfico 4). O gráfico revela que há um atendimento mais concentrado nas faixas de até 2000 moradores, apesar de haver de maneira mais pontual conjuntos que fogem a esse padrão.

Gráfico 4 - Número de habitantes por conjunto habitacional analisado

Fonte: Elaborado pelos autores.

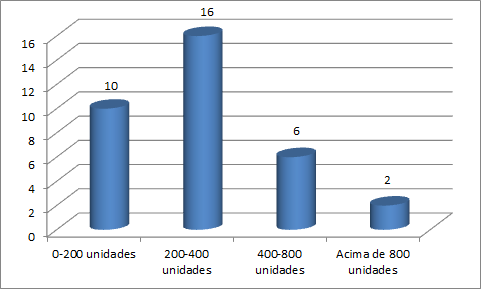

Através das informações observadas no gráfico anterior foi possível comparar com os dados sobre a quantidade de unidades habitacionais construídas nos conjuntos estudados (gráfico 5), pode-se constatar que o número de unidades construídas apresenta poucas variações, apresentando valores que estão concentrados entre 0 e 400 unidades por conjunto, os valores vão se rebater na quantidade de membros por família e consequentemente no número total de moradores dos conjuntos. É possível afirmar também que os locais que se destacam pelo maior número de unidades construídas foram, provavelmente, os locais com maior área para a construção de habitações.

Gráfico 5 - Número de unidades habitacionais por conjunto analisado

Fonte: Elaborado pelos autores.

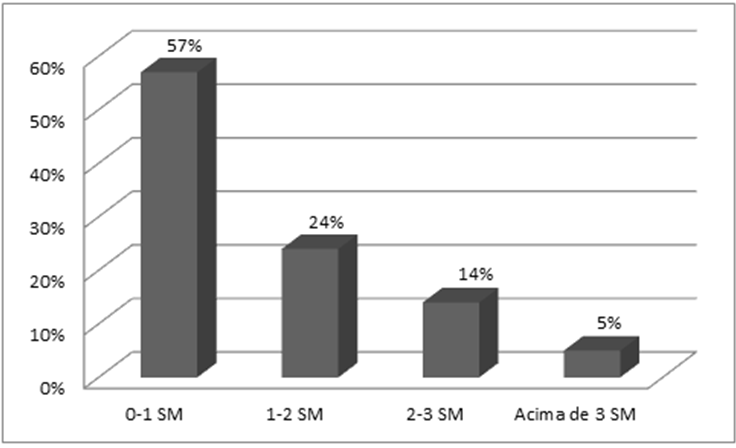

Outro quesito analisado está relacionado a renda (gráfico 6) da população que vive nos conjuntos habitacionais estudados. Os questionários aplicados junto aos moradores revelam que foi possível avaliar o perfil econômico da população similar ao que o programa MCMV esteve disposto a atender, dentro da faixa 1 (até 2 salários mínimos) que correspondeu no total a 81% do total dos moradores. Nota-se que há uma coerência entre o foco do programa e o atendimento, algo que o BNH não alcançou, por exemplo.

Gráfico 6 - Rendimento total dos moradores dos conjuntos habitacionais

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em relação à infraestrutura básica foram conquistados os maiores avanços, com a instalação da rede de energia elétrica, água, esgoto, coleta de lixo e iluminação (gráfico 7). O atendimento a essas necessidades da população representa uma melhora na qualidade de vida e possibilitam a habitação das famílias com o mínimo necessário às suas atividades cotidianas. Entretanto outras demandas sociais ficaram de lado com o programa que visa apenas atender à necessidade básica da moradia.

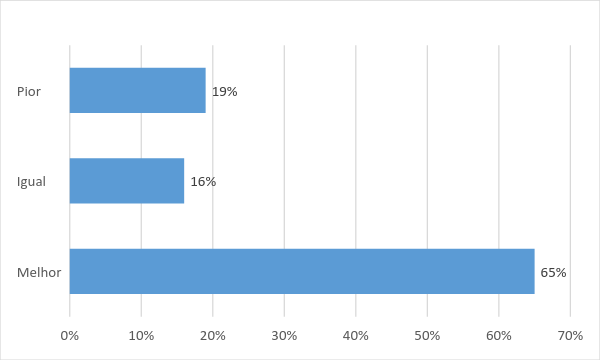

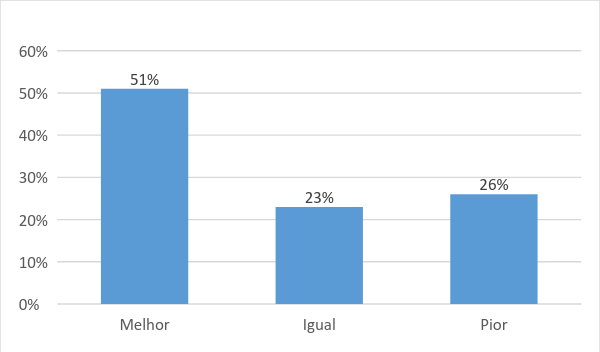

Gráfico 7 - Comparação da residência nos bairros anteriores e o atuais dos moradores dos conjuntos estudados

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto a violência pode-se notar que de acordo com os moradores houve uma melhora significativa se comparado com a localidade anterior, visto que muitos moradores viviam em áreas muitas vezes controladas pelo tráfico de drogas e não necessariamente a presença policial significava um ganho de segurança. Apesar disso, muitos conjuntos habitacionais não tem o devido acompanhamento do poder público e acabam sendo vítimas de grupos violentos que dominam e ameaçam a vida nesses locais.

Gráfico 8 - Comparação da violência nos bairros anteriores e o atuais dos moradores dos conjuntos estudados

Fonte: Elaborado pelos autores

A partir desse contato inicial com os moradores, a pedagogia da participação trabalha em dois sentidos: 1) busca quebrar a relação hierarquizada que faz parte da tradição dos membros da elite. 2) Através de atividades pedagógicas e ações coletivas, a primeira de cunho físico no que diz respeito à questão dos equipamentos inseridos no bairro e que propiciaram uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes (como o auxílio na criação de creche comunitária e de associações de moradores, por exemplo) e o segundo de cunho pedagógico diz respeito ao processo de aprendizagem da cidadania por parte da população.

Neste processo participativo, espera-se que os moradores vivenciem os processos básicos da democracia, através de mecanismos de discussão coletiva, assim com o respeito à decisão da maioria em nome dos interesses do coletivo. Busca-se através da compreensão e a implementação da pedagogia da participação o entendimento da dinâmica de programas de habitação social para que se possa construir um modelo de sociedade mais justa e igualitária, através de ações coletivas e o rompimento das relações hierárquicas que contribuam para mudança de comportamento dos habitantes.

3 EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NA HABITAÇÃO E O QUE SE DEIXOU DE FAZER

Aproximando-se do fim desse artigo em que se propõe destacar soluções para a questão habitacional que se evidenciaram a partir dos trabalhos de campo com estudantes de urbanismo, não se poderia deixar de tratar algumas experiências inovadoras nesse campo que surgiram durante o final do século XX. Elas contribuíram para formulação de um modelo de gestão que confronta os métodos tradicionais e privilegiam a forma não lucrativa de produção habitacional, a partir do protagonismo dos mais pobres na solução dos problemas, apoiados por profissionais engajados.

O melhor exemplo para exemplificar essas iniciativas foi o programa de mutirões da cidade de São Paulo, realizado na gestão de Luiza Erundina (1989-1992). A gestão de Erundina colocou a problemática habitacional como prioridade ao apoiar a implantação de habitação de interesse social por mutirão autogerido, o que ajudou a diminuir o déficit habitacional no município pois foram viabilizadas mais de 11 mil habitações de até 60 m². Havia o compromisso da gestão com os movimentos sociais de priorizar a área de habitação popular como uma das formas de inverter as prioridades de investimento na cidade.

O maior destaque dessa gestão, foi a utilização em larga escala dos recursos provenientes do orçamento municipal, que foi direcionado para o Fundo de Atendimento à População Moradora em Habitação Subnormal (FUNAPS). Esse foi o primeiro fundo municipal de moradia do país, que financiou programas inéditos, “como os mutirões autogeridos, a produção de moradia social nas áreas centrais e a assistência jurídica gratuita à moradia popular” (BONDUKI; ROSSETTO, 2014).

Os princípios norteadores da política habitacional implementada por Erundina foram: o direito à terra; a participação da população na formulação dos programas e execução dos projetos; diversificação das intervenções; redução de custos, sem perda da qualidade; estímulo à autogestão e o respeito ao meio ambiente. A abrangência da política habitacional executada nessa administração executou programas e subprogramas que tinham como objetivo enfrentar, de forma articulada e com participação popular, a complexidade do problema de moradia do Município. A construção de habitação de interesse social era organizada com a aquisição de terras, construção de unidades novas por empreiteiras, construção por mutirão (programa Funaps/Comunitário) e intervenção em cortiços (INSTITUTO PÓLIS, 2003).

O programa construiu milhares de casas e prédios de até cinco andares, mostrando-se a possibilidade de garantir qualidade a edificação de qualquer tipologia habitacional, a um custo 40 a 50% inferior ao de processos convencionais. As famílias conquistaram o direito de viver com dignidade, construindo suas casas, participando da urbanização das favelas, lutando pela regularização dos loteamentos, buscando de forma coletiva repartir o solo urbano. O fato pôs em destaque a importância da parceria entre comunidade e o poder público no enfrentamento dos problemas sociais e mostrou uma nova forma de buscar alternativas viáveis, modernas e eficazes. (BONDUKI, 1996)

Os grandes avanços revelados pelos mutirões autogeridos implementados pela prefeita Luiza Erundina não estão somente ligados ao trabalho gratuito dos futuros moradores, mas na adoção da autogestão. Com esse sistema, o poder público repassa um financiamento a associações comunitárias ou cooperativas formadas pelos moradores, que se responsabilizam pela gestão do empreendimento.

Com autonomia para comprar materiais e contratar assessoria técnica e mão-de-obra especializada para a construção, as associações alcançaram resultados superiores aos obtidos pelo poder público. Materiais são adquiridos por um preço inferior; técnicos contratados diretamente produzem projetos adequados aos desejos, possibilidades e expectativas dos moradores; o desperdício é reduzido (BONDUKI, 2016).

Apesar dos bons exemplos trazidos na gestão, a prática do mutirão foi descontinuada pelas administrações seguintes, como Paulo Maluf, que tinham vínculos com grandes empreiteiras e interromperam obras e projetos. Houve também perseguição às lideranças populares e priorizaram a construção de edifícios de apartamentos por métodos convencionais que têm polarizado o debate sobre as políticas públicas.

Os trabalhos de campo realizados pelos estudantes de Urbanismo da UNEB relacionam-se com a política desenvolvida por Erundina em São Paulo, na tentativa de tornar os moradores protagonistas dessas intervenções nas políticas habitações, aliando de forma participativa o corpo técnico e a população. Entretanto para que isso ocorra, é necessário dispor de profissionais engajados no enfrentamento das problemáticas sócias, esse é o exemplo que tem sido passado aos urbanistas na aproximação com as comunidades e a importância do envolvimento entre comunidade e o corpo técnico para obtenção de resultados que garantam qualidade para moradia e os seus moradores. Diante das considerações, trazemos a fala da discente de Urbanismo Taís de Sousa Pereira (2017) para exemplificar a experiência obtida durante a realização do trabalho:

“Entendo que o trabalho desenvolvido foi uma importante oportunidade para nos mostrar, a nós urbanistas, as diferentes formas de enxergar a realidade e as diferentes formas de atuação que podemos ter. Serviu para nos lembrar que a técnica sozinha não é capaz de resolver todos os problemas da sociedade. Ela precisa vir acompanhada de um entendimento social e uma forma de atuação mais ligada à fenomenologia. Entender e ser capaz de se identificar com a realidade dos cidadãos é bastante importante para uma atuação urbanística mais humana e justa” (PEREIRA, 2017).

A pedagogia da participação vai de encontro ao que é visto nos diversos processos participativos empregados por grande parte das autoridades brasileiras, nos quais a população pobre é vista como objeto e utilizadas em busca de interesses particulares. No processo participativo é de fundamental importância que exista comunicação e compreensão em busca do entendimento bem como do reconhecimento dado entre os membros do diálogo.

Assim, a sobrevivência dessas atividades e ações após a aplicação da metodologia, poderiam alcançar uma independência que significaria aos habitantes a passagem por um processo de conscientização e construção de trabalho comunitário. Para se obter sucesso no processo foram necessários tempo e perseverança para aplicação do trabalho. Em que foi necessário que houvesse compreensão das regras fundamentais para uma discussão em grupo, para que os conflitos pudessem atingir objetivos comuns, em que todos fossem ouvidos e suas ideias sejam compartilhadas com o grupo de maneira organizada afim de atender da melhor forma possível todas as falas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema habitacional é objeto de políticas públicas desde o início do século passado, quando as cidades passaram a sofrer com a migração do campo e com o aumento populacional. No Brasil, o desenvolvimento das políticas urbanas evidencia a importância da participação social no contexto de intervenções públicas. A participação da sociedade civil nas instituições representa um avanço na definição de formas alternativas de intervenção relativas à inclusão socioespacial, bem como no processo de aprendizagem e aprofundamento democrático.

A produção de moradias para famílias de baixa renda no Brasil é deficitária ao longo de toda a história. Ações governamentais para solucionar o déficit habitacional ao longo dos anos não atingiram totalmente as metas devido a fatores como o forte crescimento populacional, a baixa renda familiar, a instabilidade econômica verificada em vários períodos, entre outros.

No âmbito da política urbana e habitacional, observa-se um histórico de intervenções públicas que acabaram por privilegiar os interesses do mercado privado, entretanto novas formas de atuação seguiram o caminho inverso, como no caso do governo de Luiza Erundina com alternativas duradouras, modernas, de alta produtividade e com forte participação social que possibilitaram grandes avanços, principalmente com a autogestão.

A análise do aspecto econômico das inadequações das políticas habitacionais brasileiras vem sendo feita de forma firme, vigorosa e detalhada em pesquisas e em produção de diversos tipos realizadas pelos movimentos sociais ligados à Habitação. O aspecto da formação profissional inadequada para a proposição e realização das políticas nesse campo é certamente secundário, mas sua não evidenciação enfraquece ainda mais o leque de soluções. Esse texto pretendeu incluir neste aspecto as experiências de participativas que vem sendo realizadas há duas décadas na Bahia, pelos Urbanistas formados na Universidade do Estado da Bahia.

No exercício da profissão de urbanista é extremamente necessário o conhecimento da realidade que se estuda, por isso a interação com as comunidades é extremamente fundamental no processo participativo. O processo de obtenção dos dados junto aos moradores dos conjuntos fez com que pudéssemos compreender as comunidades interagindo com elas de forma participativa, que envolviam mudanças no seu comportamento, isso foi possível através da realização de atividades pedagógicas e ações coletivas, ambas as formas tinham o objetivo de promover o aprendizado de iniciativas de trabalho coletivo, garantindo autonomia aos moradores.

Trabalhar com comunidades é uma ação inerente à vida profissional de um urbanista este deve criar suas técnicas, métodos, parâmetros para desenvolver seu trabalho dentro da comunidade. Não deve estabelecer relação de hierarquia ou submissão com os moradores e sua função principal é estimular a autonomia nos mesmos. É necessário desprender dos medos, padrões e estar disponível ao novo, atento e criativo para estimular movimentos e forma de agir.

REFERÊNCIAS

BOLAFFI, Guido. Una politica per gli immigrati. Il mulino, 1996.

BONDUKI, N. G. Origens da habitação social no Brasil. Análise Social, Lisboa, v. 29, n. 127, p.711-732, 1994. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/41011028?seq=1&refreqid=excelsior:8fd8bc03601c311e646e99 550aee58f0#page_scan_tab_contents>. Acesso em: 07 set. 2017.

BONDUKI, N. G. Autogestão na habitação como política de Estado. 2016. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/autogestao-na-habitacao-como-politica-de-estado>. Acesso em: 10 set. 2017.

BONDUKI, N. G. Os mutirões autogeridos. Folha de São Paulo, 1996. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/2/12/cotidiano/11.html>. Acesso em: 10 fev. 2018.

BONDUKI, N. G. Política habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no governo Lula. Disponível em: <http://www.usjt.br/arq.urb/numero_01/artigo_05_180908.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2017.

BONDUKI, N. G; ROSETTO, R. O Plano Nacional de Habitação e os recursos para financiar a autogestão. Disponível em: <http://autogestao.unmp.org.br/wp- content/uploads/2014/11/ART-12_-O-PLANO-NACIONAL-DE-HABITACAO-E-OS-RECURSOS- PARA-FINANCIAR-A-AUTOGESTAO.pdf>. Acesso em: 15 set. 2017

CARDOSO, A. L. (Org.) O Programa Minha Casa Minha Vida e seus efeitos territoriais. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2013.

DAMICO, Fabiano. O programa minha casa, minha vida e a caixa econômica federal. TRABALHOS PREMIADOS, p. 33, 2011.

DE CARVALHO, Inaiá Maria Moreira; PEREIRA, Gilberto Corso. Como anda Salvador e sua região metropolitana. SciELO-EDUFBA, 2008.

D’OTTAVIANO, Camila. Política habitacional no Brasil e programa de locação social paulistano. Caderno CRH, Salvador, v. 27, n. 21, p.255-266, ago. 2014. Disponível em:<http://www.redalyc.org/html/3476/347632473003/>. Acesso em:

07 set. 2017.

FERRAZ, C. de A. Crédito, exclusão financeira e acesso à moradia: um estudo sobre financiamento habitacional no Brasil e o Programa Minha Casa Minha Vida. Dissertação (Mestrado em Economia) - IE-UFRJ. Rio de Janeiro, 2011.

GORDILHO-SOUZA, A. Mudanças urbanas em Salvador no final do século XX. Bahia Análise & Dados. V. 9. N. 4. Salvador: SEI, 2000, p. 53-73.

INSTITUTO PÓLIS. Fundo Municipal de Habitação. Disponível em: <http://www.polis.org.br/uploads/861/861.pdf>. Acesso em: 3 jan. 2018.

MARTINE, G; MUELLER, C. C. Modernização da agropecuária, emprego agrícola e êxodo rural no Brasil: a década de 1980. 1997. Disponível em: <http://www.rep.org.br/pdf/67-7.pdf>. Acesso em: 10 set. 2017.

NUNES, Débora. Pedagogia da participação: trabalhando com comunidades. UNESCO, 2002.

ROCHA LIMA, J. et al. Resultados do Programa Minha Casa Minha Vida. Benefícios e Entraves para uma Política Habitacional. Núcleo de Real Estate, 2010.

ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares. A colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo, 2015.

SILVA, Rafael Spindler da. O Conjunto Pedregulho e algumas relações compositivas. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 12, n. 13, p.77-93, dez. 2005. Disponível em:<http://periodicos.pucminas.br/

index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/776>. Acesso em: 10 set. 2017.

SOUZA, Ângela Gordilho. Favelas, invasões e ocupações coletivas nas grandes cidades brasileiras– (Re)Qualificando a questão para Salvador-BA. Cadernos Metrópole., n. 05, p. 63-89, 2001.

STEDILE, J. P. A questão agrária no Brasil. 1998. Disponível em: <http://files.terra12.webnode.com/200000006-c0324c225d/Texto%201%20-%20Joao_Pedro_Stedile.pdf >. Acesso em: 08 set. 2017.

[1] Período correspondente ao Brasil Império.

[2] Período correspondente a República Velha.

[3] Período correspondente ao governo getulista e, posteriormente, os governos democráticos anteriores a Ditadura Militar.

[4] Período correspondente a redemocratização do Brasil e, posteriormente, das políticas neoliberais.

[5] A disciplina se desenvolve a partir de aulas expositivas e apresentação de seminários para contextualização e referência aos estudos sobre as Políticas Habitacionais Brasileiras. Além disso, são realizadas rodas de discussão para acompanhamento dos trabalhos de campo realizados pelos estudantes. Nessas rodas, a partir dos conceitos e técnicas participativas da “pedagogia da participação, todos os discentes têm a oportunidade de expressar a sua opinião e assim vão amadurecendo sua reflexão sobre a experiência de campo.

Como foi nosso estágio na India em 2019

February 17, 2019 14:46 - no comments yetO desafio de praticar o slogan da Escola de Sustentabilidade Integral - a formação que ajuda você a ser o que quer ver no mundo - em um outro país, fez com que todos crescêssemos como indivíduos, encarando as diferenças e apreciando a beleza da India. O cotidiano de cuidados com o corpo, com a alma, de aprofundamento do auto-conhecimento e profundo compromisso com a Natureza e com o coletivo nos fez melhores após a jornada. Os indianos e sua profunda espiritualidade e simpatia fez com que nosso grupo de oito pessoas, de tres nacionalidades diferentes, idades que iam de 22 a 60 anos e universos sociais completamente diversos fossem um microcosmo da sociedade planetária. Passamos no teste de melhorar o mundo com nosso exemplo com louvor, ao honrar o estarmos juntos, praticar a compaixão com nossos erros, adquirir novos hábitos mais ecológicos e saudáveis e saudar diariamente a alegria de viver. Veja aqui algumas fotos das aventuras de Chris, Christine, Ciro, Débora, Emerson, Geovana, Lucas e Shanti...e outros que se juntaram a nós.

Auroville, a cidade da unidade humana, o laboratório de novos modos de viver:

Pondicherry e a devoção à Ioga Integral e à Lakchimi, a elefante benfazeja

Sadhana Forest e a reconstrução do mundo em sobriedade feliz

Fireflies e nossos diálogos internos e com a humanidade

Ciro Sales está produzindo pequenas publicações sobre os lugares e as aventuras de nossa estadia.

Siga https://www.facebook.com/profile.php?id=100001814649207

Pótnia, a Deusa Mãe

January 16, 2019 2:36 - no comments yet

Uma história da humanidade que inclua as mulheres precisa ser escrita. Os documentos sobre o papel delas são praticamente irrelevantes em face dos que destacam os homens. Mas isso está mudando, felizmente, com inúmeros autores e sobretudo autoras, que reescrevem a História de outros pontos de vista. Essa série tem objetivo de contribuir, começando pela pré-história.

Na velha Çatalhöyük, uma das primeiras cidades do mundo, situada na região da Anatólia, na Turquia, Pótnia simbolizava a força e a sacralidade da mulher, sua liderança e seu papel de matriarca benevolente e protetora. Como Deusa Mãe, e com diferentes nomenclaturas, Pótnia vem sendo cultuada desde tempos imemoriais, em todos os continentes, como divindade que representa a vida e, com ela, o nascimento e a morte. Na tradição da Deusa Mãe, ela opera como as faces da Lua: é luminosa pois dá a luz, nutre, cuida, pacifica, vincula-se a tudo que é criativo e se expressa na beleza e na abundância da Natureza. É também escura pois representa aquilo que se passa na obscuridade, como a gestação, o processo que leva à germinação das sementes, a intuição e o mistério da morte.

As primeiras imagens de Pótnia datam de cerca de oito mil anos atrás e, com o tempo, a palavra Pótnia tornou-se um distintivo, pois nas civilizações cretenses haviam muitos tipos de deusas “Potnias”. Essa palavra era como um título para falar das faces da Deusa Mãe, do mesmo modo que na religião católica Maria, a Mãe de Deus, a Nossa Senhora, tem muitas nomenclaturas. Riane Eisler destaca a Ilha de Creta como uma espécie de continuidade da civilização da Anatólia, pois provavelmente daí vieram, há cerca de seis mil anos, as pessoas que a colonizaram e que trouxeram o culto à Deusa e seu modo de organização social. As religiões da Deusa, encontradas largamente na Europa antiga, foram combatidos duramente, particularmente desde o surgimento das religiões monoteístas de cunho patriarcal, que veneram um Deus masculino, como o judaísmo, o cristinismo e o islamismo.

A visão da mulher como deusa suprema original só recentemente foi retomada. Apenas a partir da segunda metade do século XX, estudos sobre o significado das numerosas estatuetas de mulheres no período pré-histórico encontradas em diferentes partes do mundo, começaram a aprofundar-se. Foram mulheres como Merlin Stone, Marija Guimbutas e Riane Eisler, entre outras, que compraram a briga da interpretação sobre esses achados, acompanhadas de alguns estudiosos. Até então, e isso é o que se ensina nas escolas até hoje, essas imagens estavam vinculadas apenas a rituais de fertilidade realizados para favorecer a agricultura, que a humanidade apenas começava a dominar.

Nos anos 70, quando várias dessas mulheres fizeram pesquisas de campo e publicaram trabalhos para restabelecer os fatos históricos, Merlin Stone, historiadora e escultora, lançou seu livro intitulado “Quando Deus era uma mulher” (1976). Nessa obra ela subverte a interpretação estreita de deusa da fertilidade e dizendo que essas estatuetas eram representativas da dividade maior da pré-história, a Deusa Mãe. Stone afirmou que os ritos de consagração da Deusa Mãe foram suprimidos em nome de deuses masculinos com a instituição da sociedade patriarcal. Para Stone, a Torá e o Velho Testamento, por exemplo, trazem uma reinterpretação do mundo, trocando o simbolismo feminino pelo masculino e desqualificando personagens femininas, ou simplemente dando-lhes menor importancia.

Um dos sítios arqueológicos que mais contribuíram para a nova interpretação do culto à Deusa Mãe como fundador da história humana foi a cidade de Çatalhöyük, com suas inúmeras estatuetas femininas e seu culto à deusa Pótnia. Nessa cidade, essas estatuetas estavam por toda parte, eram confeccionadas cuidadosamente e em materiais nobres e foram encontradas em lugares sagrados. As estatuetas masculinas, menos numerosas, realizadas com menor acabamento e encontradas em locais menos sagrados, eram visivelmente menos importantes. O arqueólogo inglês James Mellaaert, que primeiro estudou Catalhoyuc, em 1961, propôs que o predomínio das imagens femininas no Paleolítico sobre as representações masculinas sugeria que que a mulher desempenhava um papel preponderante naquelas sociedades.

Marija Gimbutas, a arqueóloga lituana que escreveu o famoso livro "A Civilização da Deusa", defende que antes da civilização patriarcal existiu uma civilização “matrística”, ou seja, de inspiração feminina e que cultuava a Deusa Mãe. Sua tese, meticulosamente demonstrada, é que essa sociedade não era “matriarcal”, com dominância feminina, mas de igualdade entre os gêneros e de igualdade entre os seres humanos em geral e muito mais pacíficas. O exemplo da cidade de Catalhuyuc, citado por ela, mostra a inexistência de palácios e templos imensos, ao contrário, apenas a presença de casas muito parecidas e de templos de tamanho modesto, cemitérios sem maiores distinções entre os mortos, evidenciando uma sociedade igualitária. Essas sociedadse foram vencidas em invasões por outros povos, belicosos e com sede de domínio, que ela chamou de “kurgos”, cuja existência vem sendo demonstrada por dados recentes sobre o genoma humano.

Mesmo após a “virada patriarcal”, inúmeras deusas permaneceram sendo cultuadas no Oriente Médio e na Europa. Na civilização romana, Pótnia era chamada de “Cibele de Anatólia”, a Senhora dos animais, e foi introduzida na época das Guerra púnicas, à partir da Grécia, como a “Magna Mater”. Essa deusa romana, entretanto, já era secundária e, como se verá na história seguinte de Hipátia, a cristianização de Roma foi um passo definitivo para a quase extinção da simbologia do sagrado feminino, incluindo a destruição de estátuas, pinturas, literatura e tecelagens. Como se evidencia na história posterior do mundo Ocidental, ou a mulher passou a ser vista como um personagem secundário, ou como um personagem ameaçador, bruxa ou prostituta, símbolo de pecado e impureza. Maria, a mãe de Deus, resta como um contraponto, uma mulher sagrada mas inatingível, pois virgem e mãe ao mesmo tempo.

Riane Eisler, em seu livro “O cálice e a espada”, oferece o modelo societal de parceria inspirado na Deusa Mãe como a perspectiva que a sociedade humana precisa buscar para superar a sociedade de dominção ainda vigente. Ela informa que o modo de vida de Çatalhöyük, depois reencontrado na Creta antiga, antes de ser invadida por tribos guerreiras, era igualitário e pacífico. Guiado pelas características da Deusa, como ensinado por suas sacerdotizas e sacerdotes, esse modelo de parceria mostrava maior igualdade social, igualdade de gênero e um culto à beleza e à vida. A profusão das artes nesses dois períodos e a expressão de uma alegria de viver pelos motivos de sua inspiração são excepcionais. Tanto a produção artística de CatalHuyuc, como a de Creta, privilegiam imagens da Natureza, de rituais de cantos e danças, cenas de gestação e nascimento, muito diferente dos painéis de guerra e sacrifício e de um homem crucificado, encontrados em civilizações posteriores, onde o patriarcado já se tinha imposto. Reencontrar esse modo de vida democrático, igualitério, ecológico e alegre é o desafio da próximas gerações.

A humanidade em evolução: primeiras aldeias, antes de 3500 a.C.

January 2, 2019 9:36 - no comments yetPré-história: O pré-patriarcado, antes de 3500 a.C.

(RESUMO)

Débora Nunes

A liberação paulatina da exposição aos rigores da Natureza foi uma grande evolução para a humanidade, que se diferenciou assim, passo a passo, das demais espécies animais. A saída da pura animalidade, nesse sentido, se fez de formas variadas, constituindo um tipo de vida humana primitiva, onde uma evolução intrincava-se com outra permitindo mais proteção, conforto e sociabilidade. O domínio do fogo permitiu afastar animais ferozes, trazendo uma vida mais protegida, particularmente para crianças e idosos. A invenção de ferramentas rústicas e o uso do fogo na culinária insipiente permitiram a manipulação e o cozimento dos alimentos e assim uma alimentação mais digesta, variada e passível de ser armazenada. A liberação da exposição aos rigores do clima, através da confecção das primeiras roupas e sapatos rudimentares e da construção de abrigos contra a chuva e o sol, significaram um aprofundamento dessa vida mais confortável, protegida e abundante. As aldeias, vinculadas à prática da agricultura, ampliaram essas características por serem cercadas, pela existência de silos de armazenamento e pelas rotinas coletivas que se ampliam com o sedentarismo.

Em certo sentido, a criação da arte e da espiritualidade – aí onde nasce o pensamento simbólico – foram também uma grande liberação. A relação com o sagrado significou inventar uma ritualização na qual a humanidade pedia proteção e benção às deidades da Natureza e sentia que “acalmava” sua ira. Os raios e trovões, as inundações e as secas, os vendavais, os ciclones e terremotos, os frios e calores intensos, etc, eram angústias que os seres humanos viviam pelo mistério das origens desses fenômenos. A ritualização da relação com a Natureza dava aos humanos, provavelmente, a sensação de poder compreendê-la, tornando-os menos angustiados. Nessa mesma perspectiva encontra-se o desenvolvimento artístico, que teve seus primórdios como parte da ritualização dos sentimentos humanos. A conjuração dos medos e a gratidão pela fertilidade da terra e das mulheres, a gratidão pela beleza, pelos prazeres da comida, da dança,dos cantos e do sexo, pelo sucesso da caça, entre outras bençãos, deram origem aos painéis murais das cavernas e as estátuas da Deusa Mãe. Assim, a religião e a arte significaram a amplificação da existência cotidiana para a esfera da abstração. O desenvolvimento da imaginação e com ela da linguagem, foi uma das condições de humanização.

Um aspecto particular desse período é que as sociedades se organizavam a partir de uma igualdade de gênero. As sociedades nômades e coletoras, assim como os primeiros assentamentos humanos, organizavam-se com tarefas definidas por aptidões biológicas e pessoais de homens e mulheres, de jovens e velhos. A complementariedade dessas aptidões permitia uma divisão igualitária de poder. O poder era concebido como poder de servir e como poder de criar, como forma de honrar o.a.s as pessoas mais experientes e talentosas e que assim podem guiar uma coletividade a situações cada vez mais mais prósperas, mais seguras, mais pacíficas e mais sãs. Em alguns momentos o poder estava mais relacionado a aspectos do convívio e cccuuumprimentos das regras coletivas, outras da saúde e comunicação com as divindades, outras com a necessidade de defesa e assim diferentes pessoas podiam assumir posições de comando, como caciques, xamãs ou guerreiros, a depender do momento e da demanda da comunidade.

Se esse primeiro afastamento das condições ambientais naturais significou uma grande evolução desse período, foi também, provavelmente, a remota origem da ideia de progresso como “libertação do jugo da Natureza”. Ao longo da civilização humana a busca do domínio do meio ambiente foi uma constante: quanto mais a humanidade se empoderava com a invençao de novas tecnologias, menos a Natureza era vista como sagrada, até tornar-se um “objeto” dominado. A construção de espaços humanos (aldeias e posteriormente cidades, metrópoles e megálopes) nos quais as condições naturais são “vencidas” até que se tornem quase invisíveis num mar de concreto e asfalto foram expressão disso, assim como a exploração contínua dos recursos naturais até sua exaustão. Essa ideologia é tão profundamente arraigada que o momento atual, de entendimento dos magníficos processos de funcionamento da Natureza e de resgate do respeito à sua inteligência maior, exige esforço profundo das gerações que estão hoje vivendo sobre a Terra.

(Esse é um resumo do que você verá no livro "A humanidade em evolução", a ser publicado ano que vem. Para participar de sua escritura, comente e acompanhe o blog para ver os próximos resumos).

Uma ciência pós materialista já existe

December 27, 2018 3:41 - no comments yet

Hoje em dia milhares de profissionais no mundo utilizam saberes que situam-se na fronteira da ciência convencional, com resultados fantásticos, mas ainda são considerados mais ”bruxos” que profissionais sérios. Na psicologia, esse é o caso dos que trabalham com constelações familiares, hipnoterapia, xamanismo, terapias de vidas passadas, entre outras tantas. Seus pacientes reconhecem os efeitos dos tratamentos, mas os colegas mais conservadores os levam pouco a sério. Do mesmo modo, relatos de antropólogos que usaram métodos xamânicos, como rituais de ayhuasca ou wachuma, para descobrirem onde encontrar múmias e lugares sagrados dos povos que estudam, são relativamente comuns. Depoimentos de grandes artistas e cientistas dizendo que “receberam” os insigts para comporem suas obras, também são frequentes. Para a ciência materialista tudo isso é bobagem e charlatanismo, mesmo que os resultados práticos sejam relevantes.

Para o pós-materialismo científico, estas descobertas e curas são explicadas com uma noção básica de que a realidade não material permite um tipo de conexão que independe do espaço-tempo. Isso pode ser melhor entendido a partir de conceitos como entrelaçamento quântico, ressonância mórfica, e incosciente coletivo, dentre outros. Sem entrar em detalhes sobre esses conceitos, que podem facilmente serem encontrados pela internet, onde pode-se encontrar também a literatura acadêmica sobre o assunto, a questão que se pretende discutir nesse texto é porque há tanta resistência para discutir avanços que apontam para uma análise científica mais ampla. Porque, sendo a ciência um pensar que se sabe limitado e em constante mutação, abrir-se para novos modelos explicativos é tão difícil em certos meios intelectuais? E porque os novos paradigmas, por outro lado, são tão bem recebidos pelo público em geral?

As reações mais comuns à fenômenos como os citados antes, ou sobre episódios de quase morte ou de mediunidade, entre outros, são: “isso não é científico”, ou “não se pode - ou não se deve - misturar ciência e espiritualidade”. O fato destes fenômenos estarem ligados a saberes ancestrais de povos originários de várias partes do mundo perturba ainda mais a discussão. Depois de oprimidas, essas práticas passaram a ser mais e mais respeitadas, mas como fenômenos culturais e não como modos de entendimento e ação sobre o mundo. O que é a ciência atualmente vigente se não uma forma de entendimento e ação sobre o mundo que utiliza uma base racional oriunda da cultura européia, principalmente? Esta ciência de base racional européia foi tão profundamente inserida nas culturas de todo o planeta que não são apenas os intelectuais europeus que reagem a outros entendimentos do mundo como “não científicos”. Essa reação ainda é generalizada, mesmo que menos intensa no oriente.

A ideia de que a matéria é energia é algo profundamente ligado à culturas ancestrais dos cinco continentes, mas foram os europeus, mais uma vez, que de certa forma a “reabilitaram” como legitimamente científica, a partir das descobertas da física quântica, no início do século XX. As noções de chi para os antigos chineses, de axé para povos africanos tradicionais, de prana para os vedas da India, do espírito da pachamama para os povos andinos, entre outros, explicam, cada uma a seu modo, como o espírito fecunda a vida. Quando a física quântica diz algo semelhante, a ciência tradicional, que não pode prescindir das descobertas quânticas - se não teria que renunciar aos computadores, celulares e mil outras coisas - quer restringir o uso dessa ideia ao funcionamento de aparatos, mas não ao entendimento do mundo. O fato de que intelectuais como Fritjof Capra, Amit Goswami, Greg Braden e Rupert Sheldrake tenham percebido a relação entre essas culturas ancestrais e os novos paradigmas quântico-holístico-sistêmico-ecológico da nova ciência, os fizeram internacionalmente conhecidos, mas também combatidos como “pouco científicos”.

O dogmatismo da ciência materialista diz que tudo se baseia na matéria, que a consciência vem do cérebro, que o amor vem dos hormônios, que tudo se extingue com a morte do corpo, entre outros “absurdos” do ponto de vista da ciência pós materialista. Vê-se portanto um combate, no velho estilo do mundo patriarcal, em que só existe uma verdade, em que essa verdade é estabelecida pelos mais “aptos”, e que na luta para estabelecer a verdade e ser dono dela vale qualquer esforço. Esse esforço hoje pode ser argumentativo, mesmo que ferino e desmoralizante, como chamar um profissional de pouco sério ou um argumento coerente e consistente sobre aspectos sutis do mundo de não científico. Esse já foi um combate mortal, pela força, no caso dos colonizadores europeus com o.a.s xamãs dos países colonizados, ou no caso da inquisição européia com os “hereges” da Idade Média. Milhões de hereges e de xamãs, coincidentemente sobretudo mulheres, tidas como bruxas, foram executados e queimadas nas fogueiras, nos tempos mais duros de imposição da cultura européia.

É importante atentar para o fato de que as visões de mundo que baseiam a ciência estão sempre se reportando ao momento histórico em que estão inseridas. O paradigma cartesiano e mecanicista, que trouxe grandes avanços para o entendimento da realidade e que ainda hoje estrutura o nosso mundo, se criou em um momento histórico em que a antes irrelevante Europa consolidava sua influência econômica e intelectual em todos os continentes. Renée Descartes, francês e Isaac Newton, inglês, destacam-se na base argumentativa da ciência ainda hegemônica. Do mesmo modo, a concepção de novos paradigmas – de base quântica, que buscam uma visão integradora do mundo (holístico-sistêmica) e que avançam em uma abordagem ecológica, não antropocêntrica – é um fenomeno cultural do final do século XX e do século XXI. Em um mundo política e economicamente multipolar, ameaçado de colapso ambiental e no qual assiste-se uma progressiva feminização das sociedades, é natural que outros paradigmas busquem se estabelecer para melhor interpretar o momento histórico.